【コラム】値上げで失敗しないための考え方と結果検証について解説します

原材料価格の高騰や物流費の増加など、メーカーを取り巻く環境は厳しさを増しています。

このような状況下で、利益を確保するためには、小売店舗における販売価格を値上げせざるをえないケースもあります。しかし、値上げは消費者の購買意欲の低下につながりやすく、売上が減少するリスクもあります。

そこで、このコラムでは、値上げで失敗しないための価格設定と効果検証について解説します。また、人は利益を得るよりも損失を回避する傾向が強いという、行動経済学における重要な理論である「プロスペクト理論」について説明します。

※この記事は2025年3月に市川マーケティング研究所の鈴木雄高が執筆したものです。

目次

1.はじめに

「消費者物価指数(生鮮食品を除く総合)」は、直近の2025年2月まで、42か月連続で上昇しています(図表 1)。

また、帝国データバンクは、2025年2月に価格改定動向調査のレポートで、「飲食料品における値上げの勢いは、前年に比べて大幅に強まっている」(引用)と発表しました。

これらからわかるように、近年、多くのメーカーが商品の値上げを実施しており、今後もこうした動きは続きそうです。

.jpg)

図表 1 2021年以降の物価上昇率

出典:総務省「消費者物価指数」(前年同月比、全国、生鮮食品を除く総合)より作成。

値上げ時の価格設定を誤ると、自社商品のユーザーが競合他社の商品にスイッチするなど、市場シェアの低下や競争力の喪失につながる可能性があります。

そこで、以降では、値上げ前の価格設定の考え方を紹介します。また、値上げに対する消費者心理の傾向や、値上げ後に実施する効果検証について説明します。

2.値上げ前の価格決定方法~PSM分析による需要価格帯の把握

価格改定を行う際、特に値上げの場合は、事前に消費者が変更後の価格を受容してくれるかどうかを把握しておけば、ある程度、自信をもって価格を決定できます。

価格と品質に対する消費者心理を直接尋ねることで、価格の目安を見つける手法として、PSM(Price Sensitivity Measurement)分析が、よく知られています。

PSM分析は、消費者に対して以下の4つの質問をすることで、受容価格帯を把握しようというものです。

- 質問1:あなたは、この商品がいくら以上になると「高い」と感じ始めますか?

- 質問2:あなたは、この商品がいくら以下になると「安い」と感じ始めますか?

- 質問3:あなたは、この商品がいくら以上になると「高すぎて買えない」と感じ始めますか?

- 質問4:あなたは、この商品がいくら以下になると「安すぎて品質に問題があるのではないか」と感じ始めますか?

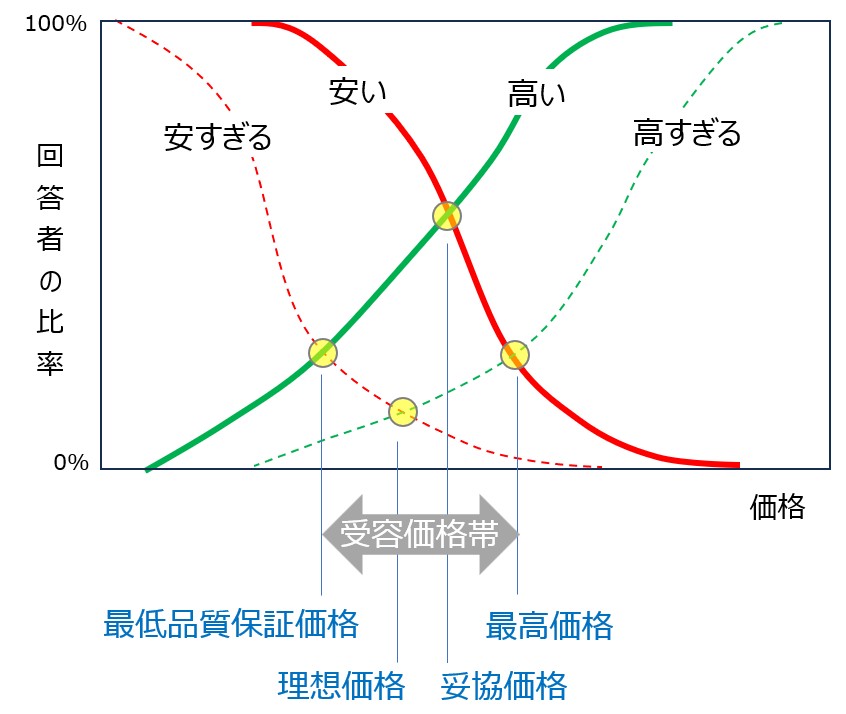

これら4つの質問に対する回答を集め、集計した結果を図示すると、図表 2のようになります。

図表 2 PSM分析

出典:古川、守口、阿部(2011)を参考に筆者が作成。

図表 2の4本の曲線の意味合いは以下の通りです。

- 曲線〈高い〉:質問1に対応しており、買う気はあるものの、高いと感じる割合の変化を表しています。

- 曲線〈高すぎる〉:質問3に対応するもので、買う気はあっても、高すぎると感じる割合の変化を表します。

- 曲線〈安い〉:質問2に対応し、品質に不安を感じずに、安いと感じる割合の変化を表しています。

- 曲線〈安すぎる〉:質問4に対応しており、安すぎて品質に不安を感じる割合の変化を表しています。

〈高い〉と〈安すぎる〉の交点(最低品質保証価格)より低価格の場合、高いと感じる人よりも、品質に不安を持って購買をやめる人が多くなります。

一方、〈安い〉と〈高すぎる〉の交点(最高価格)より高価格になると、安いと感じる人よりも、高すぎて買えない人が多くなります。

これら、2つの価格の間が、高すぎることもなく、安すぎることもない、消費者に受け入れてもらえる価格帯で、「受容価格帯」と呼びます。

このように、PSM分析で把握した受容価格帯に収まるように、価格を設定します(PSM分析を実施しない場合、受容価格帯の上限を超える価格にしてしまうリスクがあります)。

なお、同一商品でも、チャネルによって販売価格が異なることがあります。

例えば、ある商品は、A店、B店、C店、D店、E店で、以下の価格で販売されていました(2025年3月29日時点、全て税別)。

- A店 204円

- B店 198円

- C店 198円

- D店 181円

- E店 168円

ちなみに、A店はコンビニエンスストア、B店はドラッグストア、C店はECサイト、D店は総合スーパー、E店はスーパーマーケットで、この商品は缶ビールの主力ブランド(350ml)です。

このように、チャネルごとに異なる価格で販売されている商品を対象としてPSM分析を行う際は、質問文に「○○(商品名)を□□(企業名や店舗名)で買う場面を想定してお答えください」などと書き添えるとよいでしょう。

3.損失を回避しようとする傾向が強い消費者~プロスペクト理論

「プロスペクト理論」は、心理学者であるダニエル・カーネマンとエイモス・トヴァースキーによって提唱された、不確実性下における意思決定に関する理論です。

図表 3は、消費者はプラスの利得よりもマイナスの損失を過大に評価することを表しています。なお、原点は消費者が価格を評価する時の基準点(参照点)です。

消費者にとって、100円の値下げによって獲得するプラスの利得(お得感やうれしい気持ち)よりも、100円の値上げによって被るマイナスの損失(出費の痛みや損をした気分)の方が大きいため、損失を避けようとする「損失回避性」という性質があります。

.jpg)

図表 3 プロスペクト理論

出典:Kahneman and Tversky(1979)より作成。

値上げによって消費者が被る効用の損失は相対的に大きいことを踏まえると、値上げの意思決定はより慎重に行う必要があるといえるでしょう。

4.値上げの効果を検証する~POSデータ分析、ID-POSデータ分析

実際に値上げを実施した後は、その影響を確認します。本稿のタイトルには「失敗」という語がありますが、値上げした結果を、単に「成功か、失敗か」で評価するのは望ましくありません。

値上げをする前の段階で、値上げ後に売上にどのような影響がありそうか、あるいは、顧客の購買行動にどのような影響がもたらされるか、仮説を立てておきましょう。もちろん、仮説は、データや調査などによって検証できるものであるべきです。

たとえば、「値上げにより商品単価は○円増加し、売上点数は○%減少し、結果として売上は△△%増加する」というような仮説を立てます。

このような仮説であれば、POSデータを分析することで検証できます。

ID-POSデータがあれば、値上げ前に、対象商品を購買している顧客を、図表 4に示すようなタイプに分類することができます※1。

横軸は、分析対象期間における当該商品の平均購買単価です。定期的に特売を実施している商品や、ターゲティング・クーポンを配布している商品であれば、顧客によって平均購買単価が異なります。

縦軸は、分析対象期間における顧客別の当該商品購買点数です。

.jpg)

図表 4 ある商品の購買顧客の分類例

出典:筆者作成。

例えば、ともに購買点数が多い、顧客タイプ1と顧客タイプ2を比較してみると、平均単価に差があります。タイプ1は定番価格でも購買していますが、タイプ2は値引き時に多く買っています。

値上げ前にこのような分析をしておけば、値上げ(定番価格の引き上げ)により、タイプ1の離反は少なく、タイプ2の離反は多い、と仮説を立てられます。

値上げ実施後には、ID-POSデータを分析し、事前に立てた仮説を検証できます。もし、仮説よりも多くタイプ1が離反していたら、値上げ幅が大きすぎた可能性がありますし、タイプ1だけでなくタイプ2の離反も仮説より少なかった場合は、今回の値上げは顧客に支持されるものだった、と評価することができるでしょう。

5.値上げが消費者の意識に与えた影響を把握する~アンケート調査

前述の通り、POSデータやID-POSデータを分析することで、値上げが売上に及ぼす影響や、顧客の購買に与える影響を把握することができます。

小売業の立場であれば、値上げの効果検証は、これらのデータ分析で十分でしょう。

一方、メーカーは、継続購入している顧客と離反顧客の値上げに対する意識の違いを把握したり、自社商品のブランドに対する評価を確認しておきたいはずです。

そこで、メーカーは、主要なブランドについては、値上げを行う前後で消費者アンケートを実施するとよいでしょう(参考:「消費者アンケートの有用性と注意点を解説」)。

ブランドの顧客が価格に対してどのような意識を持っているか、値上げによって意識がどのように変化するのかを知ることは、値上げの影響を検証するために有効であるだけでなく、ブランドの適正価格を検討する際の貴重なデータを得ることにもなります。

6.値上げの理由を説明することで顧客の理解を得る

メーカーとしては、自社商品を購買してくれている顧客が、値上げによって離反してしまうこと、特に競合商品にスイッチしてしまうことは避けたいものです。

値上げする場合は、顧客に対して値上げの理由を正直かつ丁寧に説明することも有効です。

値上げをする理由は、コストの上昇分を吸収するため、というものだけでなく、品質の改善に伴う、ということもあります。このような場合、顧客志向の商品づくりをしていることなどを、しっかりと顧客に伝えるべきです。

近年、企業に対する消費者の目は厳しくなってきていますが、反面、企業の消費者に対する誠実な姿勢は高く評価されます。

値上げのタイミングを、消費者にメッセージを伝える機会と捉えている、赤城乳業のユニークな取り組みを参考にしてみても良いでしょう。

7.まとめ

2021年の9月から物価上昇が続いています。原材料価格の高騰などを受け、利益確保のために商品を値上げするタイミングを探っているメーカーは多いことでしょう。とはいえ、消費者の節約意識も高いため、値上げ幅をどうすべきか、値上げの頻度はどうあるべきかなど、慎重な判断が求められます※2。

値上げを検討している方は、PSM分析を実施したり、ID-POSデータ分析により顧客タイプ分類をするなどして、あるいは、プロスペクト理論が示している消費者の損失回避性を理解することで、値上げの実施後に、想定外のことが起きて慌てないようにしていただきたいと思います。

〈注釈〉

※1:図表 4はイメージで、実際には顧客1人が1点としてプロットされる散布図になります。

※2:例えば、「1年間に、1回、20円の値上げをする」のか、それとも、「1年間に、2回、10円の値上げをする」べきかを、売上や利益への影響とともに、顧客への影響も考慮して決定する、というような、難しい意思決定が必要なケースも少なくないでしょう。

〈参考文献〉

・Kahneman, D. and Tversky, A (1979), “Prospect theory: An analysis of decision under risk.” Econiometrica, 47(2) 263-290.

・赤城乳業株式会社公式ウェブサイト「ガリガリ君 値上げ『70円→80円』」(公開日:2024年3月1日、閲覧日:2025年3月28日)https://www.akagi.com/gari-neage/

・総務省「消費者物価指数」

・株式会社帝国データバンク「『食品主要195社』価格改定動向調査 ― 2025年3月」(公開日:2025年2月28日、閲覧日:2025年3月28日)、https://www.tdb.co.jp/report/economic/neage_202503/

・古川一郎、守口剛、阿部誠『マーケティング・サイエンス入門 市場対応の科学的マネジメント 新版』有斐閣、2011年