【コラム】棚割は「ショッパーの店内購買行動」を理解して行う陳列計画

スーパーマーケットなどの小売店舗における定番売場の生産性は、棚割の適切さによって大きく左右されます。

ショッパーの購買行動を踏まえて設計された棚割は、高い売上や利益を生み出す可能性があります。

一方、ショッパー視点を欠いた棚割では、期待した成果を得ることは難しいでしょう。

近年では棚割ソフトの活用により、短時間で棚割を作成することが可能になっています。

しかし、棚割が小売業やメーカーといった「売り手視点」のみに偏っていては、ショッパーの満足を得ることはできません。

棚割の作成には、売り手視点はもちろんのこと、ショッパーにとって「買いやすい売場」という視点も欠かせません。

本稿では、ショッパーの店内購買行動の理解に基づく、棚割作成の考え方について解説します。

※この記事は2025年5月に市川マーケティング研究所の鈴木雄高が執筆したものです。

目次

1.棚割の巧拙が定番売場の生産性を左右する

小売店舗において、常時取り扱う商品を陳列する場所は「定番売場」と呼ばれ、その陳列計画を「定番棚割」(以下、棚割)といいます。

小売店舗では、エンド陳列をはじめとする人手をかけた販売促進(以下、販促)が多く実施されてきました。しかし近年は人手不足により、従来のように販促に注力できないケースも増えています。こうした背景から、定番売場の生産性向上を重視する小売業やメーカーが増えています。

定番売場の生産性は、棚割の巧拙に大きく左右されます。ショッパーの購買行動を踏まえた棚割であれば、販売力のある商品が想定通りに売れるだけでなく、認知度の低い商品のトライアル購買を促すこともでき、大きな売上や利益につながります。一方で、一見優れた棚割に見えても、ショッパーの購買行動が考慮されていない場合、販売力の高い商品でさえ期待された売上に届かないことがあります。

棚割ソフトの普及により、作業時間は短縮されつつありますが、定番売場の生産性を高めるには、小売業やメーカーにとって効率的であるだけでなく、ショッパーにとっても買いやすい棚割を作ることが不可欠です。

2.棚割に必要な「ショッパーにとって買いやすい売場づくり」の視点

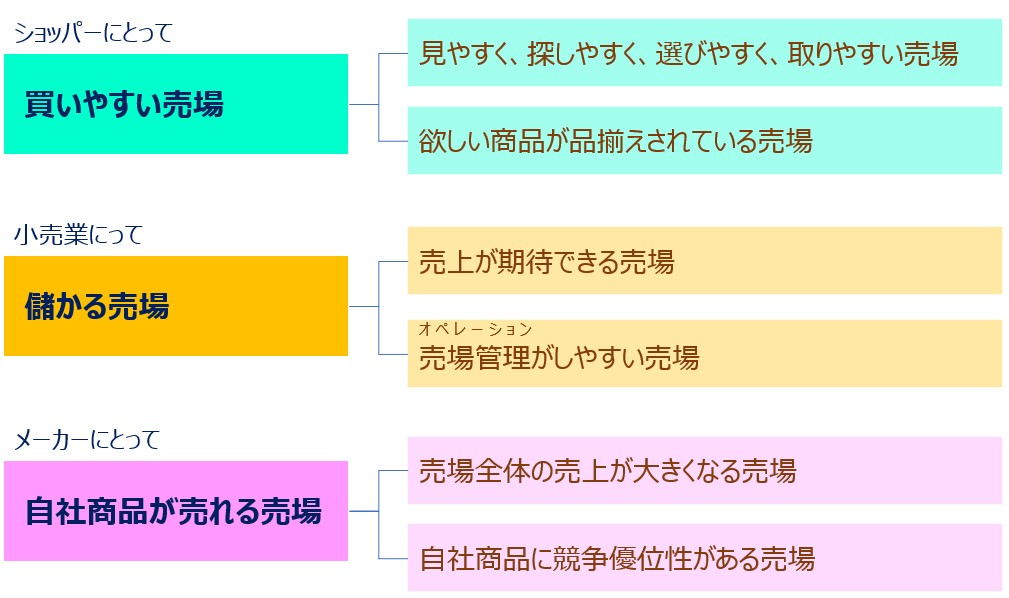

定番売場に期待する条件は、ショッパー、小売業、メーカーによって異なります。それを表すと、図 1のようになります。

図 1 定番売場に期待される成果

出典:流通経済研究所(2016)を一部改変。

この図から、立場により定番売場に期待される成果が異なることがわかりますが、棚割において優先されるべきなのは、ショッパーにとって買いやすい売場であるかどうかです。

棚割の作成にあたっては、ショッパーの購買行動の理解に努め、ショッパーにとって買いやすい売場になるようにした上で、売場管理のしやすさや、ブランドの訴求を考えましょう。

3.ショッパーの購買行動と売場の販売力~「優位置」、「劣位置」、「ゴールデンゾーン」~

売場の生産性を高めるには、ショッパーにとって“買いやすい位置”を理解することが重要です。具体的には、「目につきやすく」「見やすく」「手に取りやすい」位置です。

こうした“買いやすい位置”は、インストア・マーチャンダイジングの用語で「優位置」と呼ばれます。反対に、ショッパーにとって見づらく、手に取りにくい位置は「劣位置」です。

全く同じ商品でも、売場の優位置に陳列した場合と、劣位置に陳列した場合では、前者の方がショッパーの目につきやすく、見やすく、手に取りやすいため、売上が大きくなるのです。つまり、優位置は“販売力の高い陳列位置”、劣位置は“販売力の低い陳列位置”といえます。

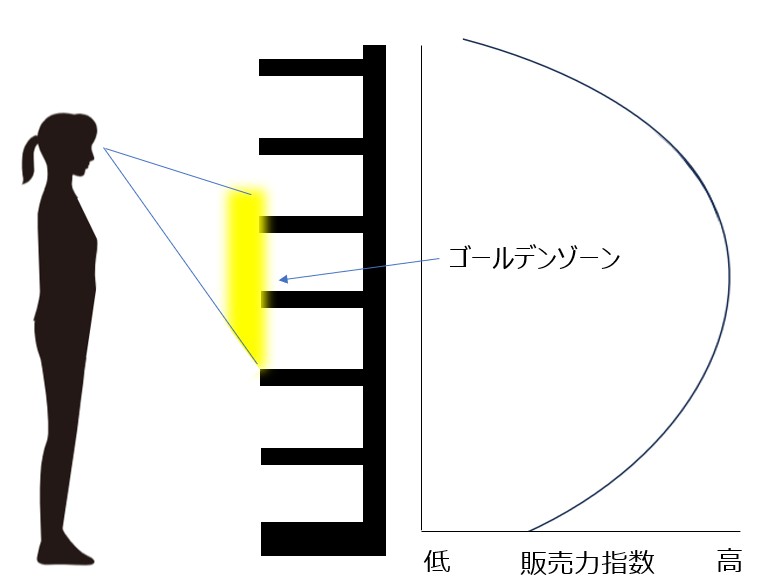

定番売場では、棚段の高さによって販売力が異なります。定番売場の前に立つショッパーは、一般に、真っすぐ前を見るのではなく、やや下方の範囲を見ています(図 2参照)。

図 2 ショッパーにとって見やすい高さと売場の販売力

出典:流通経済研究所(2016)

定番売場の前の通路を歩きながら棚段を見ているショッパーも、多くの場合、水平よりやや下を見ています。

この範囲に含まれる棚段の高さが、ショッパーが最もよく商品を見る位置であり、商品を手に取りやすい位置、つまり、優位置です。

この高さに商品を陳列すると販売効果が最も高くなるため、「ゴールデンゾーン」と呼ばれます。

なお、図 2は、直立什器をイメージしたものですが、什器の形状や店舗環境によって、販売力は異なります。たとえば:

- 什器の形状:L字型の什器では、通路側に突き出した最下段の視認性が高く、優位置になります。

- 通路幅:狭い通路ではショッパーと什器の距離が短く、下段は見えづらいため、劣位置になります。

- ショッパーの身長:子ども向け商品の売場ではゴールデンゾーンが低い位置になります。

以上、定番売場の棚段の高さと、販売力が高い優位置と低い劣位置、特に販売力が高い範囲であるゴールデンゾーンなどについて解説しました。これらは、店舗におけるショッパーの購買行動と販売実績の関係などから明らかにされてきた、棚割を作成する際に理解しておくべき重要な知見です。

ただし、カテゴリー特性や、店舗特有の条件などが、ショッパーの購買行動に影響を与えることもあります。メーカーが自社カテゴリーの売場におけるゴールデンゾーンを把握したい場合などは、カメラを活用した棚前行動の分析などにより、棚段の高さや位置による販売力の違いを知ることも有効です。

4.プラノグラムの手順

棚割計画では、定番売場の棚に、どの商品をどの位置にどれだけ置くかを決めます。この陳列計画のことを「プラノグラム(Plan on Diagram)」と呼びます。プラノグラムの作成は、次の手順で行います。

- グルーピング:はじめに、商品をグループに分けます。

- ゾーニング:次に、棚全体の中で、各グループにどれだけのスペースを割り当てるかを決め、その配置を決めます。

- フェイシング:最後に、グループごとに、各商品を棚のどこに何フェイス置くかを決めます。

それぞれの意味合いと作業のポイントは以下の通りです。

4-1.グルーピング

同じ品ぞろえであっても、グルーピングの仕方によって、ショッパーにとって「買いやすい売場」にも「買いにくい売場」にもなり得ます。

売場の商品グルーピングが、ショッパーの頭の中にある商品の括りと一致していれば、品ぞろえの充実感が伝わり、買いやすさにもつながります。一方で、グルーピングがショッパーの認識と大きくずれていると、ショッパーは関連商品を一目で把握できず、買いにくい売場だと感じてしまいます。

たとえばカレー売場で、商品のグルーピングが「ルー」と「レトルト」に分かれており、それぞれのサブ・グループとして「辛口・中辛・甘口」といった味別の括りが設定されていたケースでは、ショッパーが「中辛のカレーを探したい」と考えて売場を見た際、ルーとレトルトにまたがっている中辛商品を一度に視認することができず、結果的に品ぞろえの把握が難しくなってしまいました。これは、ショッパーの頭の中では「味別」が最初の括りであったにもかかわらず、売場では「形態別」が先に立っていたためです。

グルーピングを行う際は、ショッパーにとっての買いやすさを考慮しながら、特性が類似している商品群をまとめてひとつのグループとします。次に、商品のタイプ、容量、パッケージ、形態、ブランドなどを基準に、サブ・グループに分けていくとよいでしょう。

当該カテゴリーでID-POSデータを活用できる場合は、併買分析※1を行うことで、購買意思決定の優先順位に基づいた階層構造のCDT(Consumer Decision Tree:消費者意思決定ツリー)を作成し、グルーピングの参考にすることが可能です。

4-2.ゾーニング

作成した各グループに対しては、ショッパーの需要に応じてスペースを配分します。基本的には、需要が大きいグループにより広いスペースを割り当てるという考え方です。たとえば、販売実績にトレンドを加味して各グループの売上点数を予測し、それに比例する形でスペースを配分します。

グルーピングされた商品群を水平方向に陳列する方法を「ホリゾンタル陳列」、垂直方向に陳列する方法を「バーティカル陳列」といいます。

割り当てられたスペースが大きなグループの場合、ホリゾンタル陳列を採用すると、什器をまたいで横長に展開されることになり、ゾーニングの範囲が広がります。

このように左右に長く続く配置では、グループ内のすべての商品を視認するにはショッパーが左右に移動する必要があり、商品探索の負担が増してしまいます。

また、たとえばあるグループが下から2段目の棚にホリゾンタル陳列されている場合、ショッパーが棚の3〜4段目あたりを見ながら通路を歩いていると、そのグループの商品は視認されない可能性があります。

その点、グループをバーティカル陳列すれば、ショッパーが注目する棚段の高さにかかわらず、グループ内のいずれかの商品が視界に入りやすくなります。したがって、グループの存在に気づかれやすく、購買につながる可能性が高まります。

なお、棚割ソフトでゾーニングを行った段階では気づきにくいのですが、実際の定番売場では、隣り合う商品グループの境目がショッパーにとって判別しづらいことがよくあります。しかし、ショッパーには、ゾーニングされた各グループ単位で商品を比較・検討・選択してもらうことが重要です※2。そのため、グループ間の境界を視覚的に明確にする工夫が求められます※3。

4-3.フェイシング

ゾーニングで決められた各グループのスペースに、単品を割り付ける作業がフェイシングです。単品ごとのフェイス数と陳列位置を決定します。基本的には、大きな需要が期待される単品、すなわち、商品力が高い単品にフェイス数を多く配分します。これは、ゾーニングにおけるスペース配分と同じ考え方ですね。

フェイシングの巧拙は、売上点数に影響するのはもちろん、売場管理の効率性も左右します。需要に対してフェイス数が少ないと、品切れが発生しやすく、機会損失につながります。また、品出しの頻度が高くなってしまいます。反対に、需要に対してフェイス数が多すぎると、店頭在庫が過剰となり、売場の生産性が低下します。

このような事態を避けるためにも、フェイス数は、単品ごとの売上予測、在庫回転率などに応じて、適切に設定する必要があります。

なお、フェイス数が多いほど、その単品の売上点数は増加する傾向があります。ただし、フェイス数を増やし続けても、その増加に伴う売上点数の伸びは次第に小さくなることが知られています。この現象は「フェイス効果の逓減法則」と呼ばれ、フェイシングを行う際に考慮すべき重要なポイントです※4。

また、陳列位置を決める際は、利益率の高い単品を優位置に配置します。利益率の高い商品のフェイス数を多くすることができない場合でも、視認されやすい優位置に陳列することで、購買される確率を高くすることができます。

5.まとめ

棚割作成は、棚割ソフトの活用により効率化が進んでいますが、必ずしも定番売場の収益向上に直結しているとは言えない現状があります。

売り手側の都合や効率性のみを優先した棚割では、ショッパーにとって商品の見つけにくさや選びにくさを招き、結果として購買意欲を損なう可能性があります。

本稿で解説したショッパーの購買行動の基本的な特徴を改めて理解し、棚割作成に取り組んでいくことで、定番売場の生産性向上につながるはずです。

<注釈>

※1:併買分析には、良く知られた同時購買分析(バスケット分析)の他に、期間併買分析があります。ID-POSデータを用いてCDTを作成する場合(同時購買分析は、単品同士の併買件数が少ないため、CDTの作成には適さないことが多いので)、一定期間における併買のされ方を分析する期間併買分析を行います。

※2:各グループは、ショッパーの購買意思決定の優先順位や商品特性の類似性に基いて括られた商品群であるため、グループ内の商品同士を比較・検討・選択してもらえるように、明確なゾーニングが求められます。

※3:具体的には、接する什器間で棚板の高さをずらして「ブレーク・アップ・ライン(Break-Up Line)」を作ったり、棚前にグループごとに異なる色の「レールPOP(棚前帯POP)」を設置するなどして、ショッパーの視線が流れず、各グループの存在が把握しやすくなるような施策を講じることが有効です。

※4:売れ筋商品に極端に多くのフェイスを割り当てている売場もありますが、必ずしも得策とは言えません。

<参考文献>

公益財団法人流通経済研究所編『インストア・マーチャンダイジング〈第2版〉』日本経済新聞出版社,2016年.