【コラム】新商品が売れないときの対応策――売れ行きのモニタリングとてこ入れの実践ガイド

メーカーが新商品を市場に投入した後の売れ行きの評価と改善策の立案は、ビジネスの成否を左右する重要な局面です。

特にスーパーマーケットなどの小売店舗では、初動の販売実績次第で販促の優先度が下げられることもあり、メーカーにとって不本意な状況につながりかねません。だからこそ、売れ行きのモニタリングと適切な対応が不可欠です。

本稿では、売れない理由を正しく把握するためのモニタリングの基本、よくある原因、そしてメーカーが講じるべき具体的な対策について解説します。

※この記事は2025年4月に市川マーケティング研究所の鈴木雄高が執筆したものです。

1.メーカーにとって新商品が持つ意味とは

メーカーにとって、新商品は、単に新しい商品であるだけでなく、事業の成長を左右する重要な戦略資産でもあります。

既存商品が成熟期・停滞期にある場合、新商品は次の収益の柱として期待されます。トレンドの変化が早い食品業界のように、ヒット商品の有無が売上全体に大きく影響するケースもあります。

また、新商品は、メーカーから消費者に対する新しい提案という意味も持ちます。

活発に新商品を発表しているメーカーは、常に「新しさ」を感じさせる、動きのある企業として消費者の記憶に残りやすいといえます。

逆に、新商品の販売が少ないメーカーは、たとえ定番化した既存商品があっても、特に若い消費者には、「古い」「新鮮さに欠ける」という印象を持たれかねません。

取引先である小売企業にとっても、話題性のある新商品の価値は高いため、メーカーが新商品を提案することが、取引先との関係性を深めるきっかけになります。

もちろん、メーカーにとって新商品の開発から販売に至る一連の活動は、研究開発やマーケティング、営業部門などが連携して進めるプロジェクトであり、自社内において成長や挑戦のモチベーションになります。また、新商品の発売は、自社の技術力や開発力に加え、市場や消費者ニーズを的確に捉える力を外部に示す重要な機会でもあります。

このように、新商品はメーカーにとって非常に重要な存在です。その分、売れ行きが芳しくない場合のダメージも大きいといえます。

そこで、本稿では、新商品の売れ行きが良くない場合に、売れない理由・原因を探るための方法と、どのような対応をすべきかを解説します。

2.売れない理由をつかむ~モニタリングの基本

新商品の販売状況を適切に評価するには、複数の観点からチェックすることが重要です。こうした観点をもとに確認を進めることで、売れない理由についての仮説を立てることができます。

・初動の販売実績

新商品が市場に投入された直後の初動の販売実績は、商品力やプロモーション施策の初期反応を見極めるうえで非常に重要な指標です。メーカーが事前に立てた販売目標やシミュレーションと照らし合わせて、「売れ行きが良いのか」「想定を下回っているのか」を見極めましょう。週次や日次で、出荷数量とPOSデータをチェックし、導入店舗における消化率を確認することで、迅速な改善判断が可能になります。

・購入者属性

新商品にはターゲットに設定している購買層があります。ID-POSデータを用い、購買者の年代・性別・購入頻度・併買傾向などを把握することで、実際の購買者と想定ターゲットのズレを確認できます。たとえば「若年層向け」と想定した商品が、若年層にはあまり売れておらず、シニア層に売れている場合、プロモーション方法などを見直すことが必要になります。

・トライアル率とリピート率

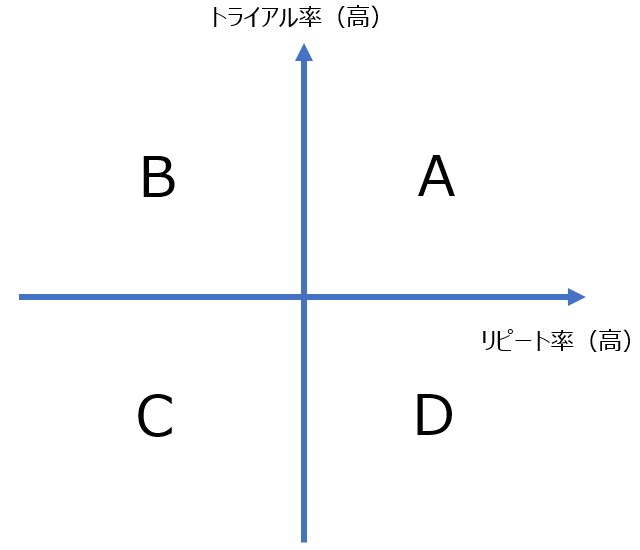

POSデータで新商品の売れ行きが芳しくないことが確認された場合、ID-POSデータを用いてトライアル率とリピート率を算出することで、その原因を探ることができます。

新商品は、トライアル率とリピート率を組み合わせた図 1のフレームで評価できます(中村、2003)。

店頭での露出の高さなど「販売力」による成果である、トライアル購入(初回購入)が多く発生しても、リピート購入されない商品は、「商品力」が低い可能性や、そもそもターゲットに訴求しきれていない可能性があり、長期的には売れ続けません(図 1のB)。商品の改良やターゲット購買層の見直しなど、修正が必要です。

一方、トライアル率が高くなくても、自社の既存商品や競合メーカーが最近発売した商品などと比べ、リピート率が高い場合、「商品力」があると考えられます(図 1のD)。この場合、トライアル率の向上が課題なので、陳列を見直したり、適切な販促を実施するなど、「販売力」を高めるための施策を講じることが求められます。

なお、トライアル率もリピート率も高い場合(図 1のA)は、「販売力」も「商品力」も問題がなく、今後も順調に成長すると予想されます。一方、トライアル率もリピート率も低い場合(図 1のC)は、「販売力」にも「商品力」にも問題があり、今後の成長は見込みづらいでしょう。

図 1 トライアル率とリピート率による新商品評価

出典:中村(2003)

・地域別・店舗別の売れ行き

新商品が特定の地域や店舗で売れていない場合、立地や客層の違いが影響していることがあります。たとえば都市部の店舗では好調でも、郊外店では不振といった傾向があれば、郊外店では客層にあった訴求内容に改めるなど、売り方を修正する必要があるでしょう。また、好調な店舗の売場を確認した上で、そこでの販売方法を他店に水平展開することも有効です。

なお、POSデータで店舗ごとに商品の売上点数や売上金額を確認する場合は、来店客数の影響を除去した指標である、「売上点数PI値」、「売上金額PI値」を用いるようにしてください。

・価格別の売れ行き

新商品の初動の販売実績が予想を下回る場合に、一次的に値引き販売を実施することがあります。定番価格と値引き時の価格での売れ行きをPOSデータで把握することで、価格設定に問題があるかどうかを確認できます。

定番価格では低調であっても、値引き実施時に新商品発売前の予想に近い売れ行きだとすると、現状の定番価格は顧客の需要価格を上回っており、値引き時の価格こそが顧客の値ごろ感に近い可能性があります。このような場合は定番価格の見直しを検討します。

これらの観点で、POSデータやID-POSデータを用いて新商品の販売動向や購買のされ方を確認し、売れない理由の仮説を立てた後は、必ず売場の状況を確認してください。また、店舗スタッフへのヒアリングも行い、仮説をブラッシュアップします。

3.新商品の「販売力」を高めるために取るべき対策

新商品のてこ入れのために、商品そのものやパッケージのリニューアルを図ることもありますが、これらの対策は大掛かりなものであり、容易には行えません。

実際には、新商品が本来備えているポテンシャル、すなわち「商品力」を十分に発揮しきれていないために、思うような成果が得られていないということがよくあります。

こうしたケースでは、売場での「販売力」を強化する工夫が、売れ行きを改善するうえで有効なことが多く見られます。

以下に、典型的な課題と「販売力」を向上させるための対策を例示します。

・課題1:商品が視認されていない

売場前の顧客の通過率が低い場合や、売場の視認性が低い場合、あるいは、売場自体は視認されていても当該商品の視認性が確保されていない場合、売上は伸び悩みます。

同じ商品でも(つまり、「商品力」が同じであっても)、陳列場所が「販売力」の高い「優位置」であるか、「販売力」の低い「劣位置」であるかによって、売れ行きには差が生じるのです。

したがって、売れ行きが予想を下回る場合には、売場自体の視認性や、売場内での商品の視認性が確保されているかどうかを必ず確認するようにしてください。

「劣位置」に陳列されている場合、小売業と交渉して「優位置」に移動しましょう。当該商品が「優位置」に陳列されているA店ではよく売れているものの、「劣位置」に陳列されているB店では不調であることなどを根拠に、陳列位置の変更を提案すると良いでしょう。

それが難しい場合は、商品のパッケージ(フェイス)が顧客の視線と直角に接するように工夫して陳列する、POPを設置するなどの方法で顧客の視線を誘導することを検討します。

・課題2:商品情報が正しく理解されていない

顧客は購入経験がない新商品であっても、既存商品との外見的な類似性や商品名などから、その商品がどのようなものであるかを予想します。

新商品が既存商品よりも高品質であったり、内容量が多い場合、価格を既存商品よりも高く設定することがありますが、品質の高さや内容量の多さといった商品情報が顧客に正しく伝わっていない場合、顧客は新商品の価格を「高い」と見なす可能性があります。

このような場合、定番価格を下げるのは得策ではありません。品質の良さや内容量の多さが正しく伝わっていない可能性が疑われる場合、消費者調査(アンケート調査など)を行いましょう。

仮説通り、商品情報の伝達不足である場合は、店内ではPOPなどを通じて、店外ではマス広告やデジタルマーケティングなどによって、商品情報をターゲットにしている購買層に届けることに注力します。

・課題3:訴求内容と顧客ニーズが乖離している

以下のようなケースを考えてみましょう。

「スポーツドリンク」の新商品があり、顧客に特に訴求したいポイントとして、次の3点を設定していたとします。

・クエン酸配合で疲労回復をサポート

・電解質バランスに優れ、素早い水分補給が可能

・人工甘味料・保存料不使用

発売直後から、これら3点を中心にしたコミュニケーションを展開していたにもかかわらず、売上が目標に届かなかった場合には、マーケティング部門と協議し、ターゲット層への訴求が適切かどうかを見直すことが重要です。

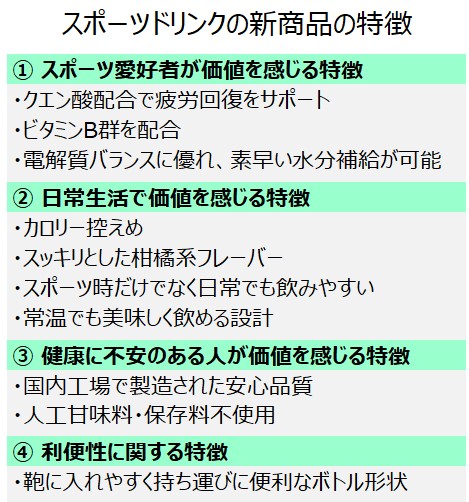

この商品には、以下のような10の特徴があるとします(図 2参照)。

図 2 架空のスポーツドリンク新商品の特徴

出典:筆者作成

訴求していた3つの特徴は、「① スポーツ愛好者が価値を感じる特徴」と「③ 健康に不安のある人が価値を感じる特徴」に該当していました。マーケティング部門では、スポーツ人口の増加を背景に、運動時の飲用を主な用途として開発を進めていました。

しかし検討の結果、このオケージョンでは競合の強力な既存商品が顧客のニーズをしっかりとつかんでいる状況にあり、商品がそれに勝つのは難しいと判断されました。そこで、開発時に実施した消費者調査を再確認したところ、「② 日常生活で価値を感じる特徴」が有効であると分かり、仕事中や休憩中、食事中などの「日常の飲用シーン」に訴求軸を切り替えることになりました。

以上、3つのよくある課題と、対応例を紹介しました。

いずれの対応も、陳列の仕方やPOPの設置による視認性の向上や、顧客に伝えるべき情報内容の検討など、「販売力」を高めるものです。新商品が不調な場合、商品のリニューアルなど「商品力」を高めることを検討する前に、現状の「販売力」が十分に高いのかどうかを確認し、必要であれば「販売力」の向上を図ってください。

4.まとめ~売れない時こそ営業の腕の見せどころ

新商品が成功するか否かは、「商品力」だけでなく、発売後のモニタリングと柔軟な改善対応、特に、「販売力」を高めるための施策に、大きく左右されます。

営業担当者が、現場を見て、数字を読み、仮説を立てて動くことができれば、たとえ初速が鈍くても、売れ行きを挽回することは可能です。

売れない時期こそ、営業の真価が問われるタイミングです。メーカーの営業担当の方は、今後の活動に、ぜひ、本記事の内容を役立ててください。

〈参考文献〉

- 中村博「新製品の普及とマーケティング」日本オペレーションズリサーチ学会『オペレーションズ・リサーチ』, 第48巻, 第4号, 2003年.

- 公益財団法人流通経済研究所編『インストア・マーチャンダイジング〈第2版〉』日本経済新聞出版社,2016年.