【コラム】今さら聞けないバスケット分析の基本

小売店舗で販売されている商品には、顧客が、同時にショッピング・バスケット(買物かご)に入れやすい、つまり、同時購買しやすい組み合わせがあります。

売場づくりや販売促進を担う小売業の担当者や、小売業に提案を行う立場にあるメーカーや卸売業の営業担当者は、顧客が同時に購買しやすい商品の組み合わせを知ることができれば、効果的な販売を行うことが可能になります。

同時購買されやすい商品の組み合わせを発見するための分析を「バスケット分析」と呼び、購買データ分析の中でも代表的なものです。

本稿では、広く実施されている「バスケット分析」の今さら聞けない基本について解説します。

※この記事は2025年3月に市川マーケティング研究所の鈴木雄高が執筆したものです。

目次

1.はじめに~バスケット分析を50字で説明してみる

「バスケット分析とは、顧客がバスケットに入れた商品(同時購買した商品)の組み合わせを分析する方法です」

バスケット分析は、50字でこのように説明することができます。

キャッチーな呼び名で広く知られていますが、同時購買分析や併買分析とも呼ばれます。

バスケット分析を行い、顧客がどんな商品を一緒に買っているのかを把握することで、顧客の購買行動を理解し、売上アップにつなげることができます。スーパーマーケットやコンビニエンスストア、ドラッグストアなどのリアル店舗ではもちろん、ECサイトでもバスケット分析は行われています。

本稿では、初めて学ぶ方にもわかりやすく、バスケット分析の基本を解説します。

2.バスケット分析の目的

バスケット分析を行った結果、商品Xと商品Yが一緒に買われやすい(顧客が商品Xと商品Yを同時にバスケットに入れて購買しやすい)ことがわかれば、これら2つの商品を近くに陳列することで、顧客の「ついで買い」を促し、売上アップが期待できます。

図1は、同時購買バスケットのイメージです。牛乳とコーンフレークを同時購買する場合のバスケット(図1の左)と、牛丼と食パンを同時購買する場合のバスケット(図1の右)を例示しています。

図1 同時購買バスケットのイメージ(左:牛乳とコーンフレーク、右:牛乳と食パン)

出所:筆者作成

バスケット分析を行うことで、顧客が同時に購買する確率が高い商品の組み合わせを把握することができます。

リアル店舗小売業の場合、バスケット分析を行う主な目的は、主に売場で行う各種の施策に役立てることです。代表的な施策は以下の通りです。

- クロスマーチャンダイジング(クロスMD)

- 売場における商品のグルーピング

- ターゲティング・クーポン

これらのうち、1と2は後ほど説明します。また、3については、注釈※1に説明を記します。

この後、分析手順や分析結果の見方を説明したいところですが、その前に顧客の購買行動(具体的には同時購買、非計画購買)と、スーパーマーケットなどの店舗で実施する売場づくりや販売促進について確認します。

というのも、バスケット分析は、上述の1~3のようなインストア・マーチャンダイジングやショッパー・マーケティングにおいて実施されることが多いのですが、これらの施策は顧客の購買行動の理解に基いて行われるからです。

3.購買行動に注目すればわかる同時購買の重要性

3-1. レシートを眺めて購買行動仮説を考える

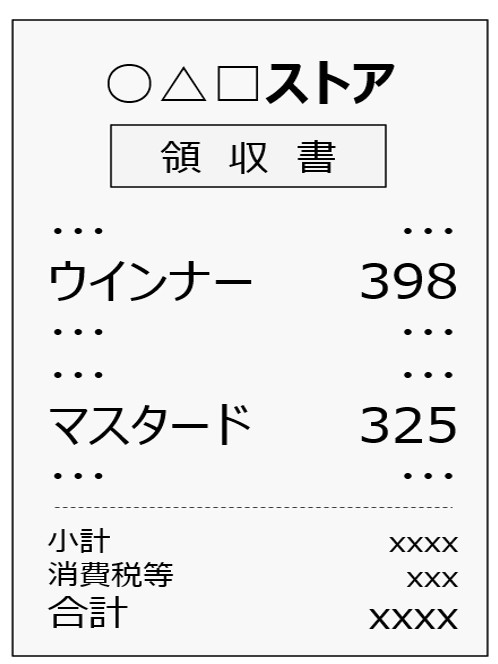

スーパーマーケットである顧客が買い物をして、図2のようなレシートを受け取ったとします。

図2 スーパーマーケットのレシートのイメージ

出所:筆者作成

このレシートには、ウインナーとマスタードが掲載されています。これは、顧客がウインナーとマスタードを同時購買したことを表しています。

残念ながら、レシートをいくら眺めても、この顧客が、実際に何を考えながらフロアを回遊し、どのような順で売場に立ち寄って商品をバスケットに入れたかはわかりません。

とはいえ、マーケターや販促企画の担当者であれば、

① 来店前から買う予定だったウインナーをバスケットに入れ(ウインナーの計画購買)、

② ウインナーにつけたらおいしいだろうと想像しながらマスタードをバスケットに入れた(マスタードの非計画購買)

という、顧客の意識の流れや購買行動の順序を想像するかもしれません。

これは購買行動の仮説にすぎませんが、バスケット分析を行い、多くの顧客がウインナーとマスタードを同時購買していることが確認できれば、さらに同時購買バスケットを増やすために、①→②のような購買行動を強く促すような店頭施策を講じことができます。

3-2.売り手と買い手にプラスをもたらす非計画購買

ところで、顧客が牛乳と食パンを同時購買した時、いずれも来店前から買う予定だった計画購買であれば、売り手(店舗およびメーカー)にも、買い手(顧客)にも、想定外のプラスはありません。

一方、上述のウインナー(計画購買)とマスタード(非計画購買)の同時購買の場合、売り手は新たな需要を生み出し、売上を増やすことができました。また、買い手は来店時には予定していなかった商品の必要性や価値を感じて購買したことになります。食事の際には、ウインナーをよりおいしく味わうことができるでしょう。

つまり、非計画購買が発生したことで、売り手、買い手、ともにプラスの要素を得たといえます。

店舗にとって、新規顧客の獲得は難しく、既存顧客の来店頻度増加も簡単ではありません。

一方、売場づくりや販促の実施などによって、店内の顧客に「もう一品」購買してもらう非計画購買の促進は、店舗の腕の見せ所であり、工夫次第では大きな成功につながります。

顧客にとっても、売場から刺激を受け、未知の商品を発見したり、消費場面を想起したり、他商品との関連性などによって、非計画購買することが、生活に彩りを添えたり、豊かさや楽しさをもたらすこともあるでしょう。

3-3. 関連購買を促すことで同時購買を増やす

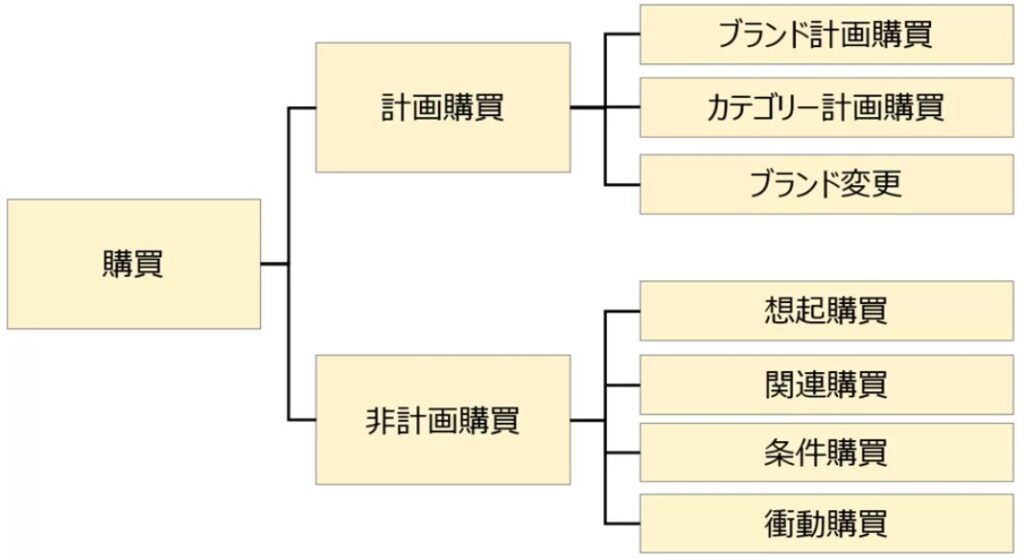

顧客の購買は、計画性によって、図3のように計画購買と非計画購買に分かれ、非計画購買はさらに4種類に分類することができます。

図3 計画性と非計画購買の理由による商品購買の分類

出所:鈴木雄高(2016)「店内における消費者購買行動の基礎知識」を元に作成。

同時購買してもらうには、非計画購買のうち「関連購買」を促します。

上述の例で言えば、顧客が、

① メインの商品(軸商品)であるウインナーを先にバスケットに入れ、

② ウインナーの関連商品(相手商品)であるマスタードを追加的にバスケットに入れる

という購買行動をするように、施策を講じるわけです。

軸商品と相手商品は、バスケット分析における重要な概念です。これらについては後ほど説明しますが、バスケット分析は、ただやみくもに同時購買される商品の組み合わせを確認するのではなく、「軸商品Xの購買者が同時購買しやすい相手商品Yを探す」というように、適切な目的を設定して行うべきものです。

4.同時購買を促すための販促や売場づくりの事例

先述の通り、バスケット分析は、クロスMDや商品のグルーピングなど、売場での施策に役立てるために実施します。以降では、これらの施策について説明します。

4-1.クロスマーチャンダイジング(クロスMD)

複数のカテゴリーの商品を同時陳列することを、クロスマーチャンダイジング(クロスMD)と呼びます。

スーパーマーケットでは、野菜売場にドレッシングを陳列したり、精肉売場に焼き肉のたれを陳列するような施策が良く行われます。

多くの顧客が立ち寄る売場に、関連する他カテゴリーの商品を陳列することで、通常の売場(これらの例の場合、調味料売場)に陳列している時よりも多くの顧客に視認され、生鮮との関連性も強いため、購買されやすくなるのです。

上の例のような、わかりやすい組み合わせは、マンネリ化しやいという欠点もあります。そのような場合は、新たなクロスMDの組み合わせをみつけるために、バスケット分析によって野菜や肉と同時購買する顧客が多い商品やカテゴリーを探ります。

4-2.商品のグルーピング

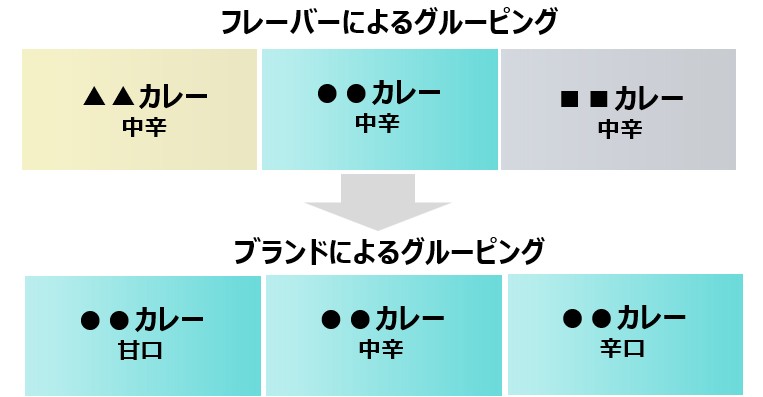

売場に陳列する商品が確定しても、商品をどのようにくくる(グルーピングする)かによって、顧客の買いやすさは異なります。

それだけでなく、グルーピング方法によっては、複数商品の同時購買を促すことができ、生産性の高い売場にすることが可能です。

例えば、カレーの定番売場で、辛口グループ、中辛グループ、甘口グループ、子ども向けグループと、フレーバー別のグルーピングを採用することがありますが(図4の上を参照。これは中辛グループの例)、バスケット分析により、同一ブランドの複数フレーバーを同時購買する顧客が多いことがわかったとします。

この場合、ブランド別のグルーピング(図4の下を参照。これは●●カレーの例)にすることで、同時購買の促進をねらうことができます。

図4 同時購買促進をねらったグルーピングの例

出所:加藤弘之(2016)「効果的な棚割作成に必要なシェルフ・スペース・マネジメント」を元に作成。

5.バスケット分析の基本手順と分析結果の評価

ここでは、スーパーマーケットでクロスMDを実施する場面を想定して、バスケット分析の手順と、分析結果をどのように見るべきかを解説します。

5-1.クロスMDにおける軸商品と相手商品

クロスMDでは、同時陳列する商品の組み合わせを決める必要がありますが、そのためにバスケット分析を行います。

通常、クロスMDでは、多くの顧客に購買されたり、来店の目的になるような軸商品と、他商品との関連性などで非計画購買されるような相手商品を組み合わせます※2。

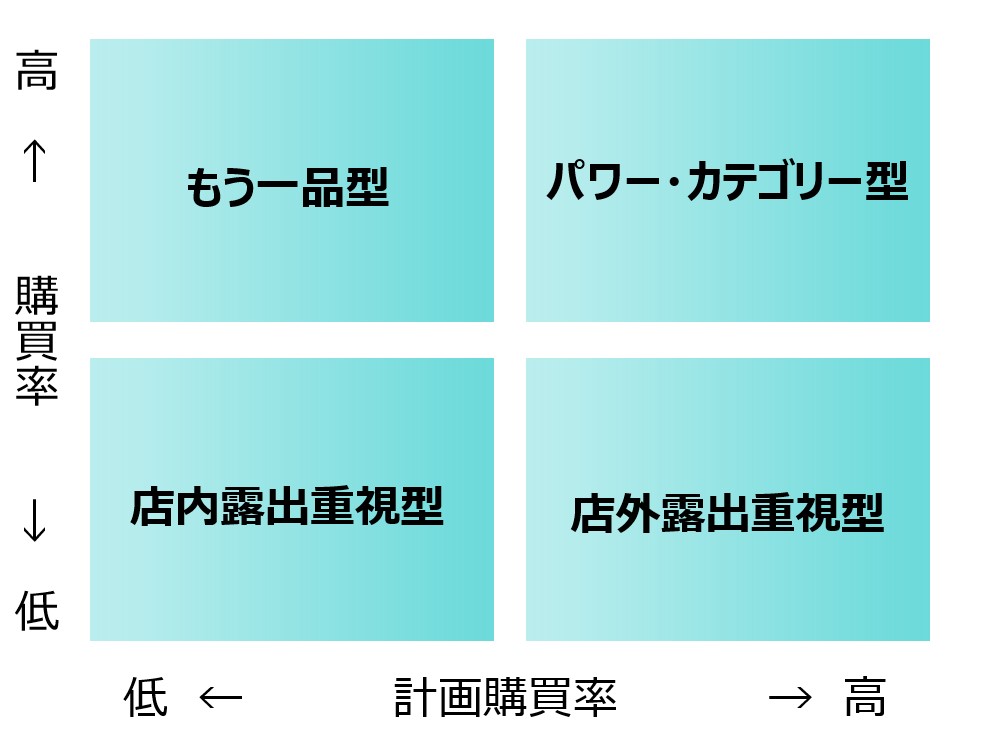

軸商品と相手商品の候補となるカテゴリーを探すには、図5のカテゴリー分類の考え方を活用するとよいでしょう。

軸商品にふさわしいのは、多くの顧客が購買し、計画購買率が高い、パワーカテゴリー型(図5の右上)、相手商品にふさわしいのは、非計画購買率が高い、もう一品型、または、店内露出重視型(図5の左)です。

図5 購買の計画性と購買率によるカテゴリー分類の考え方

出所:鈴木雄高(2016)「店内における消費者購買行動の基礎知識」

5-2.バスケット分析の手順~牛乳とコーンフレークの例~

今、クロスMDを企画しているスーパーマーケットで、図5のフレームを使って検討した結果、軸商品が牛乳に決定しました。

続いて、相手商品を決める必要がありますが、いくつか残っている相手商品候補のひとつがコーンフレークでした。

軸商品である牛乳と同時陳列する相手商品として、コーンフレークは適切なのでしょうか?

この問いに対する答えを、バスケット分析を実施することで、確認していきます。

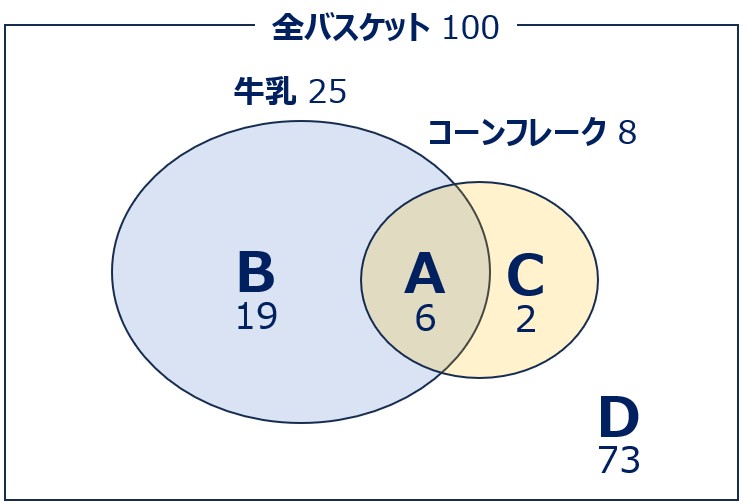

なお、バスケット分析を行う場合、実際には大量のデータ(例:ID-POSデータ)が必要ですが、ここでは、バスケット数が全体で100であるとして解説します(数字はダミーです)。

全バスケット100、および、牛乳、コーンフレークの購買バスケット数を図6に、購買バスケットのタイプを表 1に示します。

図6 牛乳とコーンフレークの購買バスケット数

※数字はダミー

出所:筆者作成

表 1 牛乳とコーンフレークの購買バスケットタイプ

出所:筆者作成

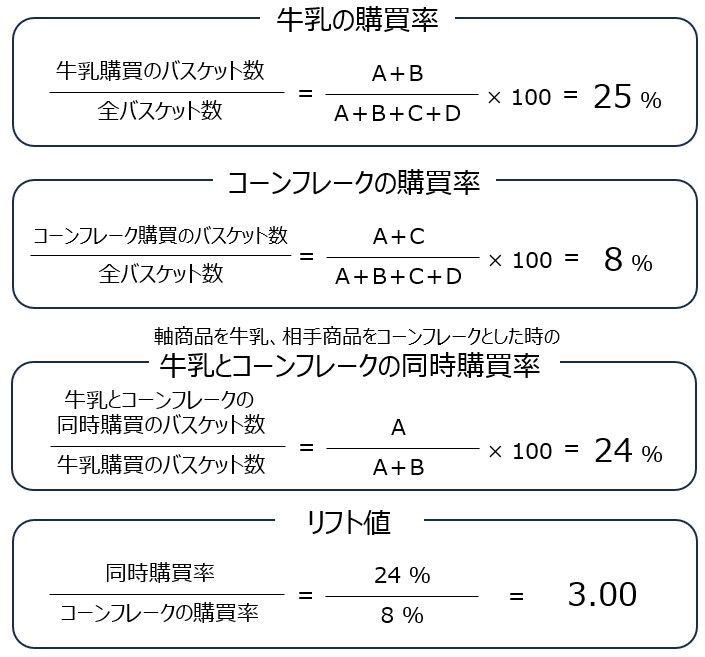

各バスケットのタイプとバスケット数から、以下の指標を算出します。

牛乳(軸商品)の購買率:全バスケットに占める牛乳の購買バスケットの割合

コーンフレーク(相手商品)の購買率:全バスケットに占めるコーンフレークの購買バスケットの割合

軸商品を牛乳、相手商品をコーンフレークとした時の、牛乳とコーンフレークの同時購買率:牛乳の購買バスケットに占めるコーンフレークの購買バスケットの割合

これらの指標の値から、牛乳(軸商品)の購買率が、コーンフレーク(相手商品)の購買率よりも高いことを確認します※3。

続いて、2つの指標の値を比較するのですが、この比較は、バスケット分析の肝と言える重要な計算です。

比較するのは、先ほど求めた、コーンフレークの購買率と、牛乳とコーンフレークの同時購買率です。

牛乳とコーンフレークの同時購買率が、コーンフレークの単独での購買率の何倍の大きさであるかを確認するわけですね。

算出するのは、以下の指標です。

リフト値:牛乳を軸商品、コーンフレークを相手商品とした時の、牛乳とコーンフレークの同時購買率は、コーンフレークの購買率の何倍か?

各指標の算出方法と、指標の値を図7に示します。

図7 牛乳とコーンフレークの同時購買率とリフト値の計算方法

※数字はダミー

出所:筆者作成

計算の結果、リフト値は3.00になりました。

これは、軸商品が牛乳で相手商品がコーンフレークの場合の同時購買率、つまり、牛乳購買バスケットに占める両商品の同時購買バスケットの割合が、相手商品であるコーンフレークの単独での購買率の3.00倍である、という意味です。

コーンフレークを牛乳と同時陳列することで、購買率が通常の3倍になることが期待できる、というわけですね。

クロスMDの商品の組み合わせを検討する場合、リフト値は2.00以上(同時陳列により、購買率が2倍以上になることが期待できる)を目安にすると良いでしょう※4。

以上、バスケット分析の手順を解説しました。

6.まとめ

バスケット分析は、知名度の高い分析手法ですが、今回はあえて「今さら聞けない」ような、基本的な内容を解説しました。

実務ではデータ分析ツールなどを用いてバスケット分析を実施することがほとんどだと思います。

AIの高度化と普及によって、今後はますます実施へのハードルが下がることでしょう。

しかし、簡単に分析を行えるようになるからこそ、最低限、本稿で紹介した基本的な計算手順や、途中で算出される指標の意味を踏まえておかないと、「分析を実行しても、結果をどう見ればよいかわからない」ということになりかねません。

また、顧客の購買行動(非計画購買の重要性など)を理解することも欠かせません。

本稿の内容が、バスケット分析を正しく理解したいとお考えの方の一助になれば幸いです。

〈注釈〉

※1:「ターゲティング・クーポン」は、ある特定のターゲット顧客グループのみにクーポンを発行するものです。バスケット分析の応用である、(1回の購買バスケットではなく)同一の顧客がある期間に購買した全バスケットを対象とする「期間併買分析」により、「商品Xを買った人は(同時であるか否かに関わらず)商品Yも買う傾向がある」ことがわかります。これを把握することで、商品Yのクーポンを発行する対象者=ターゲット顧客として、「商品Xを買った人」を定めることができます。小売業のみならず、商品Yのクーポンを発行したいメーカーが、「販促費用の抑制」と「販促効果の向上」の両立を図ろうとする際に「期間併買分析」を行うことがあります。なお、「ターゲティング・クーポン」のターゲット顧客の決め方には「期間併買分析」以外にも様々な方法があります。

※2:軸商品は単独でも売れる商品なので、クロスMDによる直接的な売上増加の恩恵はあまり期待できません。一方、相手商品は、軸商品の顧客をひきつける魅力を味方につけ、単独で陳列している場合よりも多くの顧客に購買されることが期待されます。つまり、クロスMDは、相手商品が、軸商品によって売上を高められる=リフトされることをねらって行われる、ということになります。

※3:なお、ここでは説明を省いていますが、通常、全バスケットに占める牛乳とコーンフレークの同時購買率も算出します。この値が極めて小さい場合は、そもそも、この商品の組み合わせで同時購買する顧客が少なく、クロスMDを実施したとしても得られる効果が小さいと考えられます。その場合は、相手商品を変更するなど、企画内容の修正が望ましいでしょう。

※4:リフト値2.00未満では同時購買されづらいというわけではありません。2.00はあくまでも一つの目安でしかなく、実務では様々な条件や状況を踏まえて商品の組み合わせを検討します。バスケット分析では、リフト値が小さい場合、相手商品を別の商品に変更して、再度分析を行う、という試行錯誤を繰り返すことも珍しくありません。

〈参考文献〉

・鈴木雄高「店内における消費者購買行動の基礎知識」、公益財団法人流通経済研究所編『インストア・マーチャンダイジング〈第2版〉』日本経済新聞出版社、2016年

・加藤弘之(2016)「効果的な棚割作成に必要なシェルフ・スペース・マネジメント」、公益財団法人流通経済研究所編『インストア・マーチャンダイジング〈第2版〉』日本経済新聞出版社、2016年